Das Kartenmodul wird von Ihrem Browser nicht unterstützt!

Ihr Internet-Explorer unterstützt den aktuellen JavaScript-Standard (ES6) nicht. Dieser ist für das Ausführen des Kartenmoduls verantwortlich.

Für Windows 10 empfehlen wir Ihnen den Browser Edge zu verwenden. Alternativ können Sie unabhängig von Ihrem Betriebssystem auf Google Chrome oder Mozilla Firefox umsteigen.

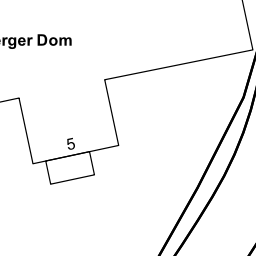

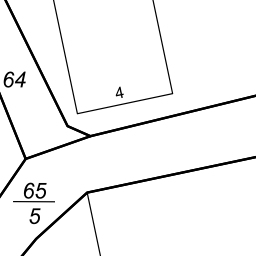

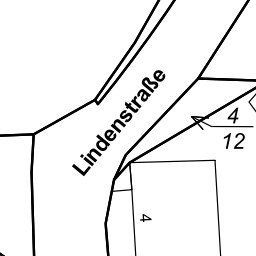

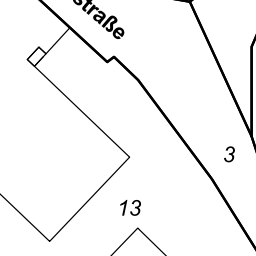

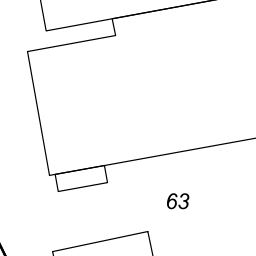

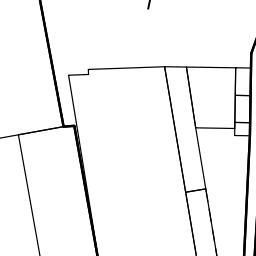

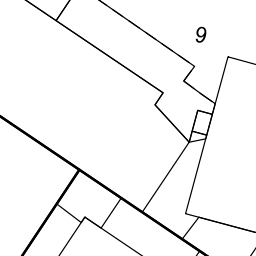

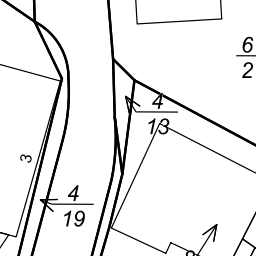

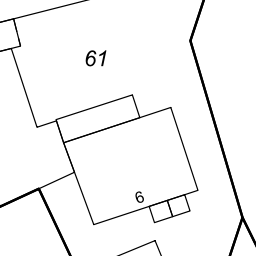

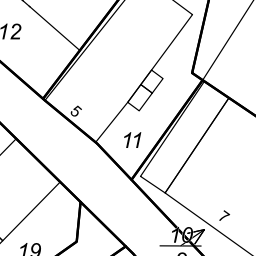

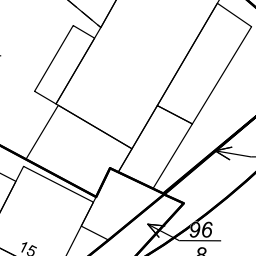

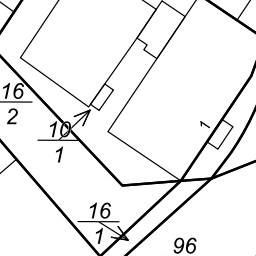

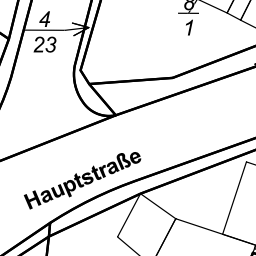

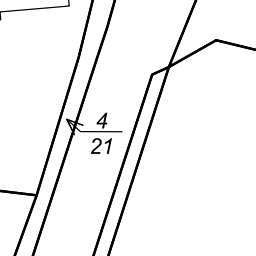

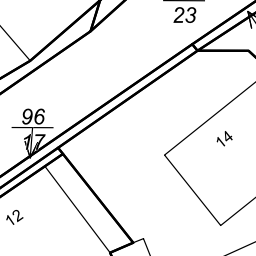

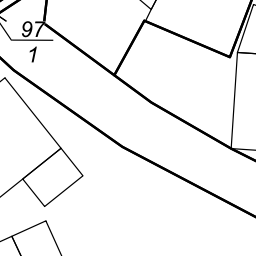

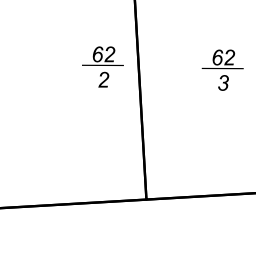

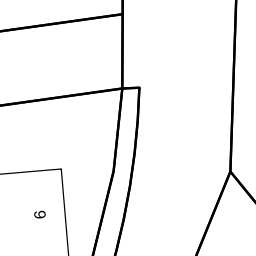

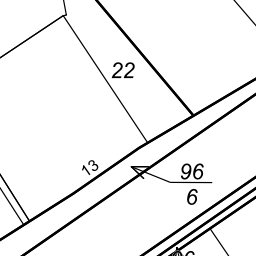

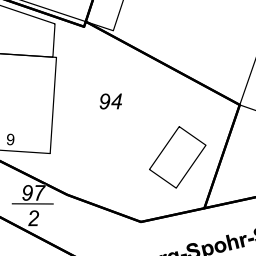

- Lindenstraße 5

Teil der Gesamtanlage:

Alter Ortskern

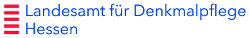

Weithin dominiert der mächtige Kirchenbau von Unterreichenbach mit seinem gewaltigen Mansarddach und dem hohen Glockenturm mit der typisch hessischen Stufenhaube das Landschaftsbild des alten Kirchensprengels Reichenbach.

Der erste, uns unbekannte Vorgängerbau dürfte bereits im 8. Jahrhundert errichtet worden sein. Als Nachfolgebau dieser ältesten Kirche wurde 1360 eine spätgotische, dreischiffige Kirche mit Turm errichtet, die auch als Grablege der Vögte von Birstein diente. Sie war vermutlich dem Heiligen Johannes dem Täufer geweiht. Durch die Ereignisse des Dreißigjährigen Krieges war der Zustand der Kirche im 18. Jahrhundert derart schlecht, dass 1741 der Turmhelm wegen Einsturzgefahr abgenommen werden musste. Aus Kostengründen verzögerte sich aber noch der dringend notwendige Kirchenneubau. Erst 1748 trat das Kirchenkonsistorium in Birstein zusammen und beschloss, dass sämtliche zum Kirchspiel gehörenden Dörfer 5000 Gulden aufbringen sollten. Da dieser Betrag nicht ausreichte, fuhren Pfarrer Schott und Lehrer Knoedel nach Holland, um dort Spenden für den Kirchenneubau zu sammeln. Die fürstliche Familie von Isenburg-Birstein und eine Kollekte in allen isenburgischen Gemeinden erbrachten weitere Gelder. Die Dörfer übernahmen zusätzlich kostenlos sämtliche Hand- und Spanndienste. Umgehend wurde mit dem Abbruch der alten Kirche begonnen und bereits am 27. April der Grundstein für den Neubau durch den Baumeister Gallus Diemar aus Fulda (Schüler des Fuldaer Hofbaumeisters Andreas Gallasini) gelegt. Der Bau wurde im Wesentlichen aus heimischem Basalt errichtet, der Sandstein für die Werksteine und Fußbodenplatten kam aus den Steinbrüchen in Meerholz und Gelnhausen. Bereits im Oktober 1749 waren die Maurerarbeiten beendet und der Dachstuhl konnte von Zimmermeister Christoph Schmidt aus Birstein aufgesetzt werden. Im September 1750 war auch der Glockenturm vollendet und am 18.10.1750 wurde die Kirche eingeweiht. Die gesamten Baukosten betrugen insgesamt 26 000 Gulden und wurden zum größten Teil über Kredite und Spenden finanziert.

Repräsentativer, quergelagerter und äußerlich zweigeschossiger Saalbau überwiegend in Basaltmauerwerk. Eckquaderung, gebänderte Lisenen und Kaffgesims, sowie alle Fenster- und Türgewände in Sandstein. Zweigeschossige Fensteranordnung: im Erdgeschoss, unter der Empore, rechteckige, leicht geohrte Fenster mit Schlussstein, darüber im oberen Emporenbereich hohe, schmale Fenster mit Rundbogenabschluss. Mächtiges, schiefergedecktes, deutsches Mansarddach.

An der Südseite schwerer, hoher Turm mit Eingangshalle und oktogonaler, dreistöckiger Laternenhaube. Erschliessung über zwei große Sandsteinportale in Form einer Ädikula mit segmentbogigem, bzw. gesprengtem Giebel und Isenburger Wappenkartusche, das dritte Portal zugesetzt.

Im Innern gewaltiger querorientierter Predigtsaal mit flacher Holzdecke, dreiseitiger, zweigeschossiger Empore und zentralem Altar in sogenanntem "Paradies“, umgeben von Balustergeländer. An der freien Südseite Kanzel, Orgelempore und erhöhte Herrschaftslogen, die gesamte Ausstattung in Naturholz. Als Vorlage für dieses Raumprogramm dürften die 1712 veröffentlichten Entwürfe des Fürstlich Mecklenburgischen Bau-Direktors Leonhard Christian Sturm zum protestantischen Kirchenbau gedient haben.

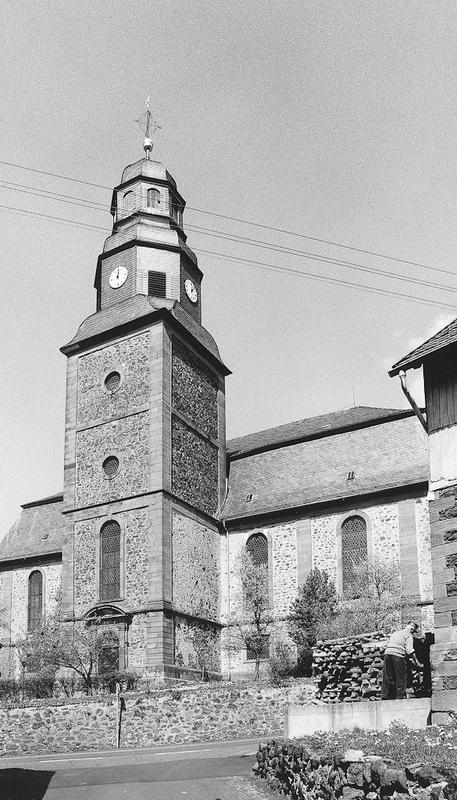

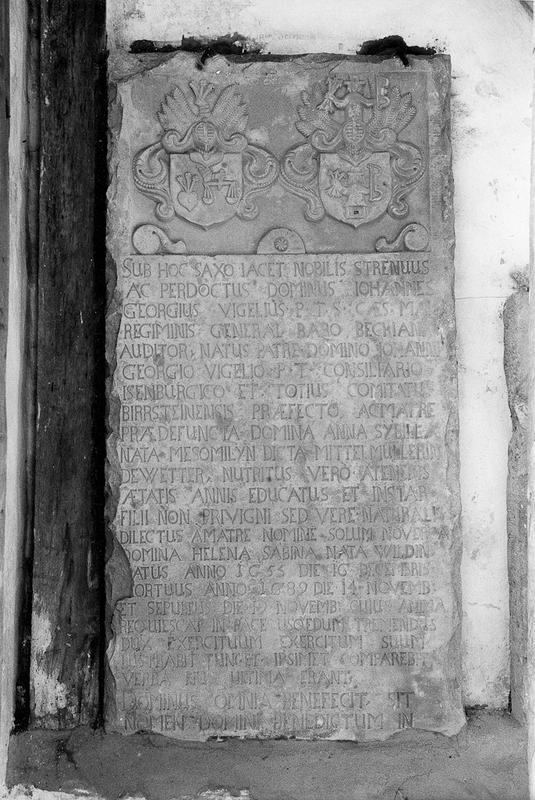

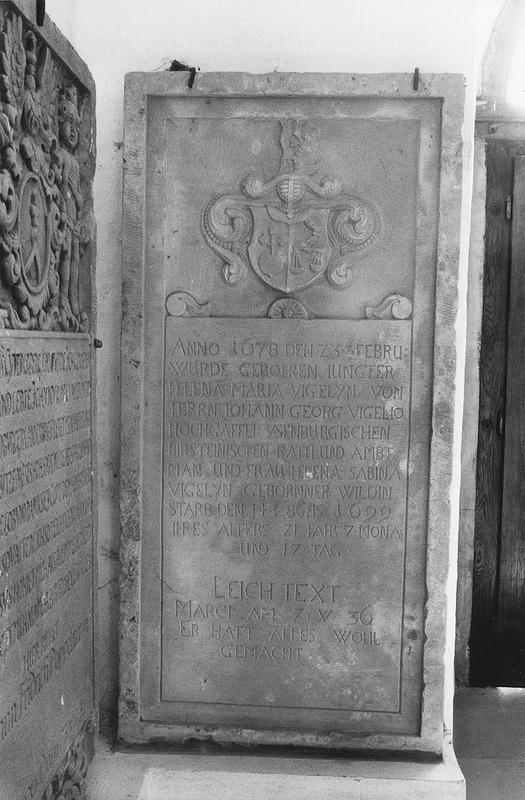

Neben drei barocken Grabplatten wurde in der Turmhalle ein aus der alten Kirche translozierter, in seiner Darstellung ungewöhnlicher, sehr qualitätvoller spätgotischer Doppelgrabstein der Weilnauer Gräfinnen Greta, mit ihrer kleinen Tochter (gest. 1362) und Margarete (gest. 1364) eingemauert. Das Grabmal ist das einzige erhaltene Monument der Grafen von Weilnau, die von 1279 bis 1438 die Burg Birstein und die Vogtei im Gericht Reichenbach als Lehen des Klosters Fulda inne hatten.

Der Kirchberg wird von einer Sandsteinmauer eingefriedet und diente ehemals als Friedhof. Der Zugang zur Kirche führt durch ein schlichtes Eisentor zwischen barocken, gebänderten Torpfosten mit Plinthen und aufgesetzten Pinienzapfen.

Als Kulturdenkmal nach § 2 Absatz 1 Hessisches Denkmalschutzgesetz aus geschichtlichen und künstlerischen Gründen in das Denkmalverzeichnis des Landes Hessen eingetragen.

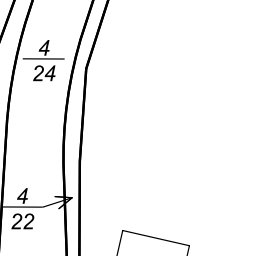

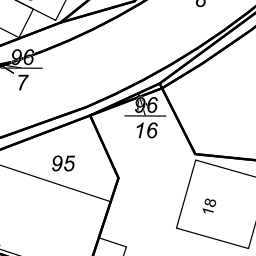

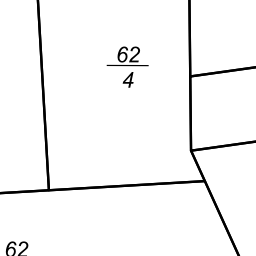

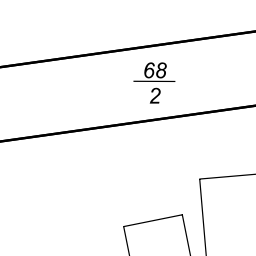

Legende:

| Kulturdenkmal nach § 2 Abs. 1 HDSchG | |

| Kulturdenkmal (Gesamtanlage) nach § 2 Abs. 3 HDSchG | |

| Kulturdenkmal (Grünfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG | |

| Kulturdenkmal (Wasserfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG |

|

Wege-, Flur- und Friedhofskreuz, Grabstein |

|

Jüdischer Friedhof |

|

Kleindenkmal, Bildstock |

|

Grenzstein |

|

Keller bzw. unterirdisches Objekt |

|

Baum |