Das Kartenmodul wird von Ihrem Browser nicht unterstützt!

Ihr Internet-Explorer unterstützt den aktuellen JavaScript-Standard (ES6) nicht. Dieser ist für das Ausführen des Kartenmoduls verantwortlich.

Für Windows 10 empfehlen wir Ihnen den Browser Edge zu verwenden. Alternativ können Sie unabhängig von Ihrem Betriebssystem auf Google Chrome oder Mozilla Firefox umsteigen.

- Am Eisenhammer 2

- Schmelzersgraben

- Bracht (Gew. II)

- Am Eisenhammer 14

- Am Eisenhammer 12

- Am Eisenhammer 10

- Am Eisenhammer

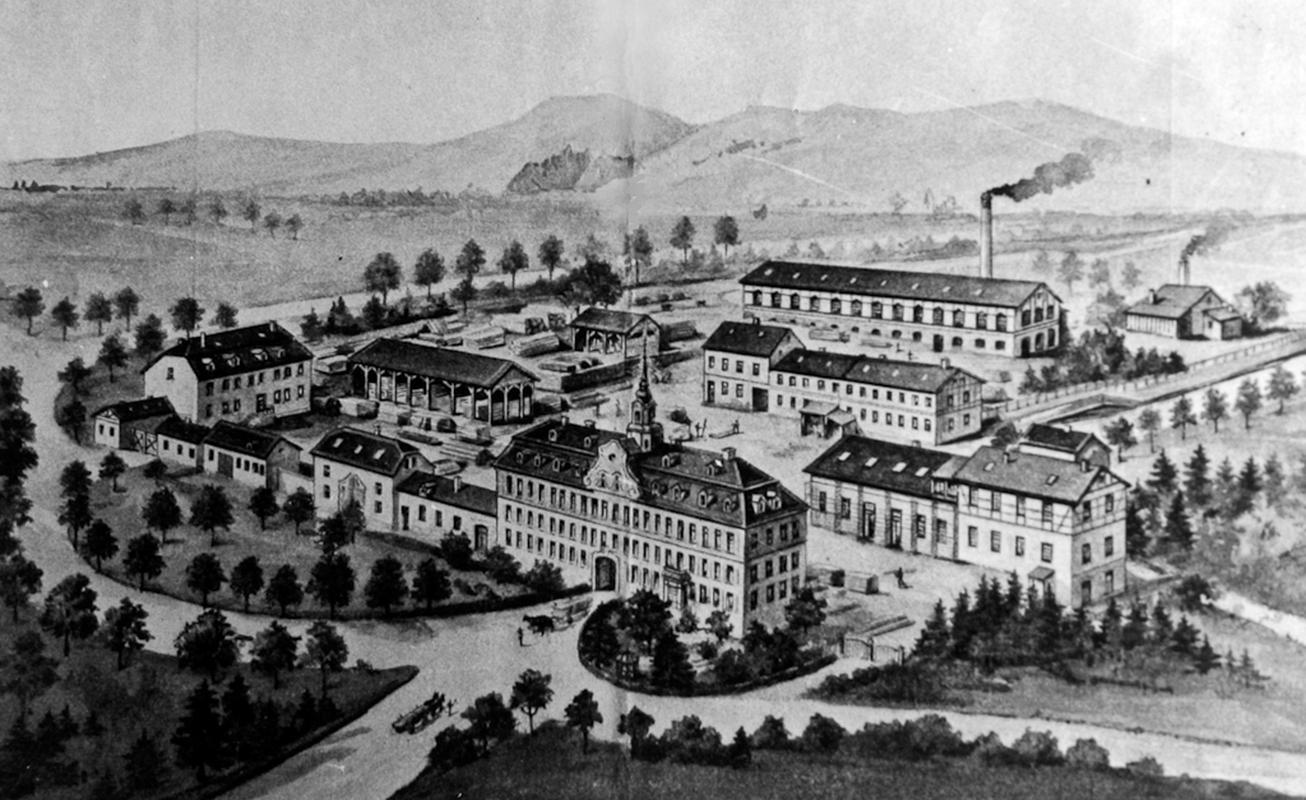

Barockes Verwaltungsgebäude des Eisenhammers, von den Grafen von Isenburg-Wächtersbach 1723 erbaut, diente zugleich als Jagdschloss.

Im Jahre 1707 gründete Gräfin Albertina Maria zu Isenburg -Wächtersbach den Eisenhammer, auch "Neue Schmiede“ genannt, in unmittelbarer Nähe zur Schächtelburg. Das Unternehmen wurde als Arbeitsgemeinschaft zu 16 Anteilen gegründet. Isenburg besaß davon 6, Johannes Kroth aus Königstein 5 Anteile. Da die Investitionen den Finanzrahmen der kleinen Grafschaft sprengten, erwarb Kroth bereits 1709/10 alle Anteile an dem Unternehmen. 1714 erhielt er die Erlaubnis zum Betrieb einer zugehörige Mühle zum Betrieb des Eisenhammers. Gleichzeitig wurden ihm sowohl die Einrichtung einer Mahlmühle für die Mitarbeiter des Eisenhammers, eine Brennerei und Brauerei mit Ausschank an Fuhrleute und Arbeiter sowie der Betrieb einer Bäckerei und eines Kramladens genehmigt. Im Jahr 1722/23 erwarb der Gräfliche Kammerrat zu Meerholz, Johann Wilhelm Schmidt den Eisenhammer. Er errichtete das schlossartige Verwaltungsgebäude in seinen ungewöhnlichen barocken Formen.Vielleicht baute er es auch nur in seiner heutigen Form aus. Die Innenausstattung des Verwaltungsgebäudes wurde vermutlich aus Kostengründen nie fertiggestellt. Nach Schmidts Tod führten seine Tochter und ihr Ehemann das Werk bis 1741, im Rahmen eines Konkurses übernahm der Hauptgläubiger, der Frankfurter Kaufmann Philipp Jakob Haan und nach dessen Tod sein Schwiegersohn Jakob Heinrich Rühle von Lilienstern den Eisenhammer und führten ihn mit wechselndem Erfolg im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert. Nach dem Tod Liliensterns erwarb Prinz Victor von Isenburg-Birstein 1835 den Eisenhammer, 1855 kaufte Buderus das Werk für 52 000 Gulden und legte es schon 1859 still, da es gegenüber den neuen Industriestandorten an Ruhr, Lahn und Sieg nicht konkurrenzfähig war. Die Gebäude wurden von Fürst Ferdinand Maximilian von Ysenburg-Wächtersbach 1875 wieder zurückgekauft und als Möbelfabrik genutzt. Heute dient das Anwesen zu Wohnzwecken. Breit gelagerter, barocker Verwaltungsbau mit zwanzig Fensterachsen, Mansarddach, Zwerchhaus und hohem Dachreiter. Erdgeschoss und erstes Obergeschoss verputztes Mauerwerk mit Sandsteingewänden, zweites Obergeschoss in verschindeltem Fachwerk. Achsensymmetrische Gliederung der Fassade mit Betonung der Mittelachse durch eine große Tordurchfahrt in Sandsteingewände und reich verzierter Kartusche mit Isenburger Wappen. Im Dachgeschoss wird diese Betonung durch ein ungewöhnlich großes Zwerchhaus geschwungenem, waagerecht abgeschnittenem Giebel, einer Gruppe aus zwei barock gerahmten Fenstern und einem darüber angeordnetem, großen Okulus fortgesetzt. Die vertikale Achse wird von einem hohen Dachreiter mit mehrfach gestaffelter Haube beschlossen.

Hofseitig geschwungene Freitreppe, im Inneren schöne Eichentreppe. Nebengebäude: Wohnhaus 1. Hälfte 18. Jh., verputztes Fachwerk, zweigeschossiger Mittelbau zwischen eingeschossigen Seitentrakten unter Mansarddächern. Seitlich angeordnet verschiedene Wirtschaftsbauten des 18.-20. Jahrhunderts.

Als Kulturdenkmal nach § 2 Absatz 1 Hessisches Denkmalschutzgesetz aus geschichtlichen und künstlerischen Gründen in das Denkmalverzeichnis des Landes Hessen eingetragen.

Legende:

| Kulturdenkmal nach § 2 Abs. 1 HDSchG | |

| Kulturdenkmal (Gesamtanlage) nach § 2 Abs. 3 HDSchG | |

| Kulturdenkmal (Grünfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG | |

| Kulturdenkmal (Wasserfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG |

|

Wege-, Flur- und Friedhofskreuz, Grabstein |

|

Jüdischer Friedhof |

|

Kleindenkmal, Bildstock |

|

Grenzstein |

|

Keller bzw. unterirdisches Objekt |

|

Baum |