Das Kartenmodul wird von Ihrem Browser nicht unterstützt!

Ihr Internet-Explorer unterstützt den aktuellen JavaScript-Standard (ES6) nicht. Dieser ist für das Ausführen des Kartenmoduls verantwortlich.

Für Windows 10 empfehlen wir Ihnen den Browser Edge zu verwenden. Alternativ können Sie unabhängig von Ihrem Betriebssystem auf Google Chrome oder Mozilla Firefox umsteigen.

- Rech

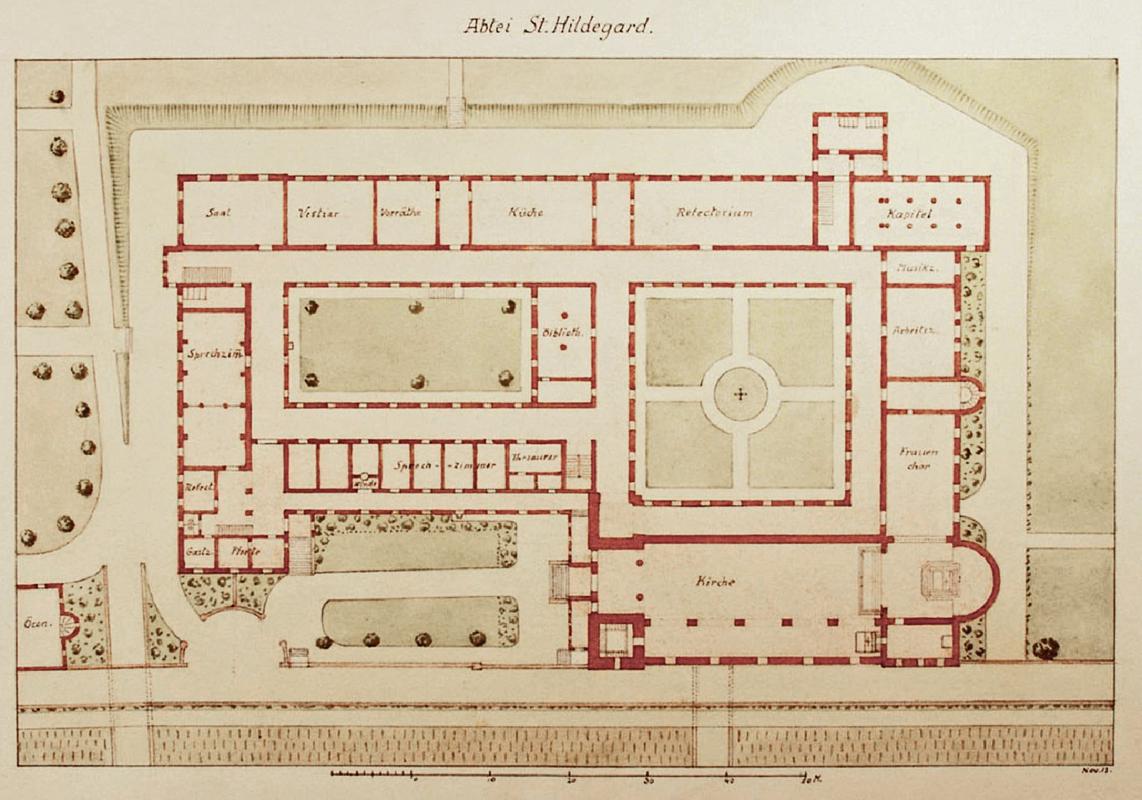

Die Benediktinerinnen-Abtei führt die Tradition des von der hl. Hildegard 1165 besiedelten, nach 1803 aufgehobenen Klosters Eibingen fort. Die Idee einer Neubelebung, initiiert durch den Limburger Bischof Blum, konnte aufgrund einer Stiftung des Fürsten zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg verwirklicht werden. Architekt: Pater Ludger Rincklage aus Maria Laach. Grundsteinlegung 1900 durch den Beuroner Erzabt, 1904 Besiedlung durch Benediktinerinnen aus der Abtei St. Gabriel in Prag, dem ersten Frauenkloster der Beuroner Kongregation, 1908 Erhebung zur Abtei und Kirchweihe. 1918-1939 Fertigstellung des Ostflügels mit Noviziatstrakt und Kapitelsaal. 1941 Enteignung und Ausweisung der Nonnen, im Zweiten Weltkrieg Lazarett, nach 1945 Rückerstattung und zunächst Flüchtlingsunterkunft. Seit 1974 Einrichtung einer Restaurierungswerkstatt für kirchliche Archivalien. 1988 Tochtergründung in der ehemaligen Zisterzienser-Abtei Marienrode bei Hildesheim (Niedersachsen) durch Eibinger Schwestern.

Baukomplex in exponierter, weithin sichtbarer Hanglage hoch über Eibingen und Rüdesheim inmitten ausgedehnter Weinberge. Die durch ihre wuchtig-schlichten, neuromanischen Formen eindrucksvollen Gebäude sind ganz aus örtlichem, von Quarzit durchsetztem Sandstein errichtet, alle Dächer schiefergedeckt. Aus der Einheitlichkeit des Materials ergibt sich die geschlossene Gesamtwirkung.

Abteikirche St. Hildegard

Erbaut nach Vorbild einer romanischen Basilika mit mächtiger Doppelturmfassade. Zweischiffig, aus Haupt- und südlichem Seitenschiff mit Halbkreisapsis und nördlichen Anbauten, großer rechteckiger Nonnenchor. Innenraum mit holzverkleideter Flachdecke. Ausstattung in konsequent durchgeführtem, hierarchisch strengem Beuroner Kunststil. Ausmalung 1907-1913 durch P. Paul Krebs aus Kloster Beuron (Schüler von P. Desiderius Lenz).

Eines der bedeutendsten noch erhaltenen Werke der Beuroner Kunstschule, die in der Stilisierung der Figuren, der Farbigkeit und der Verwendung von Goldgründen bewusst byzantinische, auch ägyptische Elemente aufgreift. In der Apsis Christus als Pantokrator über einem Lämmerfries und Engelsgestalten. Am Chorbogen die Stadt Gottes, darunter die Heiligen Benedikt und Scholastica als Begründer des Benediktinerordens. Diese führen Prozessionszüge heiliger Männer und Frauen auf den Seitenwänden an. Dort außerdem Heilsgeschichten des Alten und des Neuen Testaments. In den Bogenfeldern der nördlichen Seitenwand Szenen aus dem Leben der hl. Hildegard. Im Seitenschiff die hl. Hildegard und weitere heilige Frauen. Nach 1961 Veränderungen des ursprünglichen Zustandes im Altarraum und im Nonnenchor aufgrund veränderter Liturgie; Ausmalung des Nonnenchores weiß übertüncht; moderne Orgel.

Weitere Klostergebäude um zwei Höfe gruppiert, dreigeschossig, mit überwiegend kleinformatigen, oft gekuppelten Rundbogenfenstern. Gemeinschaftsräume in handwerklich anspruchsvoller Ausstattung. Bibliothek mit ausgemalten Kreuzgewölben (Nachfolge des Beuroner Stils), dreischiffiger Kapitelsaal mit Kreuzgewölben, Refektorium mit hölzerner Flachdecke, Holzvertäfelung und modernem Wandfresko. Durchweg hochwertig ausgeführte Böden mit Mosaik- und Steinbelägen. Geschlossene Kreuzgänge mit teilweise farbigen bleiverglasten Fenstern.

Nach Westen niedrigere Wirtschaftsgebäude. Das Klostergelände einschließlich der landwirtschaftlich genutzten Freiflächen von einer Mauer umgeben.

Neben den besonderen geschichtlichen Wert als noch belebtes Kloster in ungebrochener Tradition zur Gründung der hl. Hildegard tritt die landschaftsprägende Wirkung mit Sichtbeziehungen zu den wichtigen historischen Landmarken der Umgebung, Schloss Johannisberg (ebenfalls eine benediktinische Klostergründung) und Rochuskapelle bei Bingen.

Als Kulturdenkmal nach § 2 Absatz 1 Hessisches Denkmalschutzgesetz aus geschichtlichen, künstlerischen und städtebaulichen Gründen in das Denkmalverzeichnis des Landes Hessen eingetragen.

Legende:

| Kulturdenkmal nach § 2 Abs. 1 HDSchG | |

| Kulturdenkmal (Gesamtanlage) nach § 2 Abs. 3 HDSchG | |

| Kulturdenkmal (Grünfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG | |

| Kulturdenkmal (Wasserfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG |

|

Wege-, Flur- und Friedhofskreuz, Grabstein |

|

Jüdischer Friedhof |

|

Kleindenkmal, Bildstock |

|

Grenzstein |

|

Keller bzw. unterirdisches Objekt |

|

Baum |