Das Kartenmodul wird von Ihrem Browser nicht unterstützt!

Ihr Internet-Explorer unterstützt den aktuellen JavaScript-Standard (ES6) nicht. Dieser ist für das Ausführen des Kartenmoduls verantwortlich.

Für Windows 10 empfehlen wir Ihnen den Browser Edge zu verwenden. Alternativ können Sie unabhängig von Ihrem Betriebssystem auf Google Chrome oder Mozilla Firefox umsteigen.

- Gesamtanlage I

Gesamtanlage Altstadt innerhalb des ehemaligen Mauerrings, begrenzt durch: Rheinufer, Grabenstraße, Oberstraße (einschl. Bebauung an Nord- und Westseite) und Auf der Ringmauer, einschließlich:

Adlerplatz

Amselstraße

Bergstraße

Bienengarten

Burgstraße

Christophelstraße

Drosselgasse

Hahnengasse

Kellerstraße

Kirchstraße

Kleine Grabenstraße

Kleine Hahnengasse

Kleine Niederstraße

Klunkhardshof

Krummstraße

Leinpfad

Löhrstraße

Marktplatz

Marktstraße

Mosesstraße

Niederstraße

Oberstraße

Rheinstraße

Rosenstraße

Sackgasse

Schifferstraße

Schmidtstraße

Steingasse

Zur Entwicklung und historischen Bedeutung siehe Ortsgeschichte Rüdesheim.

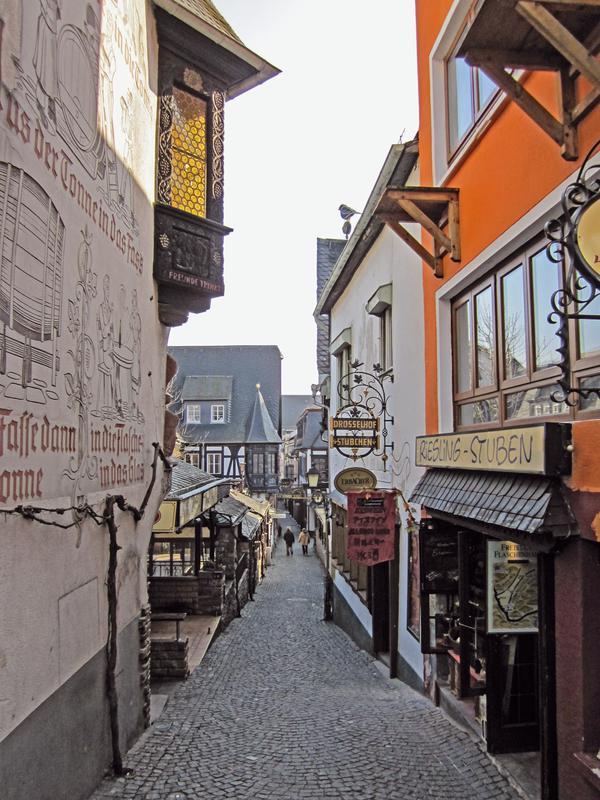

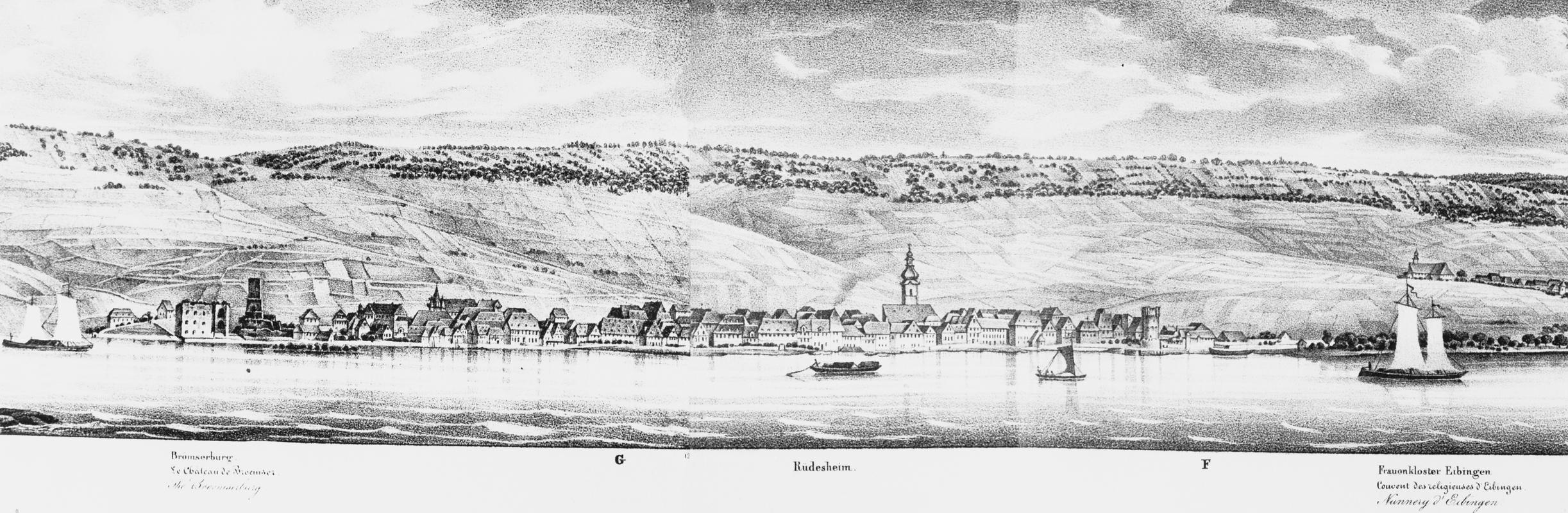

Durch die Topographie von Berghang und Fluss vorgegeben ist die Fläche der Siedlung in Form eines langgezogenen Dreiecks, in dem Vorderburg, Kirche und Marktplatz das Zentrum bilden. Die Vorderburg ist als einzige der drei erhaltenen Rüdesheimer Burgen Bestandteil des alten Siedlungskerns. Brömser- und Boosenburg liegen außerhalb des mittelalterlichen Mauerrings.

Im östlichen Kernbereich findet sich ein im Prinzip rechtwinkliges Gassennetz, aus dem sich nur der Bezirk der Vorderburg als geschlossene Rundstruktur abhebt. Westlich davon, zwischen den an Hang und Fluss orientierten Hauptwegen Ober- und Rheinstraße, bildet eine Vielzahl kleiner, senkrecht dazu verlaufender Verbindungsgassen ein schmales Streifenraster (vergl. auch Lorch).

Innerhalb des Kerngebietes zeichnen sich Bereiche unterschiedlichen Charakters ab. In der eng bebauten Altstadt überwiegt eine kleinteilige, zwei- bis dreigeschossige Wohnbebauung mit geschlossenen Straßenzügen bzw. Blockrändern. Westlich davon reihen sich, besonders an der Oberstraße und um die Niederburg, zahlreiche umfangreichere Adelshöfe auf. Die ehemals außenliegende, freie Fläche um Brömser- und Boosenburg besteht aus Weingärten. Die Rheinstraße hebt sich durch ihre überwiegend jüngere, großmaßstäblichere Bebauung ab.

Nach starken Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs wurde die vorhandene Straßen- und Bebauungsstruktur beibehalten und Neubauten weitgehend dem örtlichen Maßstab untergeordnet. Der Wiederaufbau des Marktplatzes nach 1949 (Nord- und Ostseite) orientierte sich an der vorherigen Substanz, ohne diese zu kopieren, und entwickelte daraus eine gewisse Eigenqualität, die jedoch nicht überall gleichermaßen durchgehalten wurde.

Im ganzen Altstadtgebiet lassen sich bei jüngeren Bauten noch im Bereich von Kellern, Grundmauern und Erdgeschosszone historische Reste oder integrierte Spolien finden.

Einen tiefgreifenden Wandel brachte das von der Drosselgasse ausgehende, ausufernde Gastgewerbe. An die Stelle bescheidener Wohn- und Wirtschaftsgebäude trat – wie auch in Assmannshausen – seit Beginn des 20. Jhs. eine neue Tourismus-Architektur, die durch zunächst handwerklich durchaus anspruchsvolle, jedoch klischeehafte Fassaden und pseudohistorischen Zierrat versuchte, einen Rahmen für das auf Rhein-Romantik eingestellte Publikum zu bieten. Leider wurden von dieser Welle auch einige der bauhistorisch wertvollen Bauten erfasst und optisch abgewertet.

Einzelne Straßen und Plätze:

Amselstraße: Eine der Parallelgassen im frühen Stadterweiterungsgebiet. Neuere Straße zum nach 1928 entstandenen Hotelkomplex Lindenwirt.

Burggasse: Ehemals schmale Wegeverbindung durch den Bienengarten, jetzt störende Aufweitung als Parkplatz an der Niederburg.

Christophelstraße: Eine der Parallelgassen im frühen Erweiterungsgebiet; Bebauung überwiegend 19. Jh., teilweise reizvoll. Christophelstraße 6: 1874.

Drosselgasse: (siehe auch Ortsgeschichte). Schmale Gasse im frühen Erweiterungsgebiet. Ehemals kleine Wohn- und Wirtschaftsbauten mit durch Mauern abgeschlossenen Höfen. Nach weitgehender Umstrukturierung Zentrum des Fremdenverkehrs.

Grabenstraße: Fast geradliniger Verlauf; ehemaliger Stadtgraben vor der östlichen, nicht erhaltenen Stadtmauer zwischen ehemaligem Eibinger Tor und Adlerturm. Überwölbung nach 1850, Bebauung seit Mitte des 19. Jhs. Durchsetzt mit modernen Bauten; kein einheitliches Bild. An der Westseite teilweise keine geschlossene Randbebauung; das ehemalige Gartengelände (Schießgarten) zwischen Graben und Stadtmauer wurde erst nach und nach bebaut. Die Straße bildet eine erkennbare Zäsur zwischen der Altstadt und den östlichen Erweiterungsgebieten.

Hahnenstraße: früher Straße nach Geisenheim, ehemals mit Stadttor (Geisenheimer Tor). Vor dem Ausbau der Rheinstraße als Landstraße wichtiger Verkehrsweg. An der Südseite, zwischen Marktstraße und Mosesgässchen, alte Mauerreste in die Bebauung integriert (Rückgebäude von Rheinstraße 27 und 29). Bis auf abbruchbedingte Lücken geschlossene Bebauung, im Osten aus dem 19. Jh. stammend. Ehemals befand sich gegenüber die Ruine eines großen Gebäudes, in der Umfassungsmauer paarige Fenster in gekehltem Gewände, Ende 16. Jh., vielleicht das alte Hospital.

Kirchstraße: ehemals Karnergasse nach dem Beinhaus an der Pfarrkirche; hier lag bis 1826 der Friedhof. Verbindung zwischen Altstadt und Vorstadt, überwiegend jüngere Bebauung (19./20. Jh.).

Kleine Grabengasse: folgt halbkreisförmig der vormaligen Ringmauer bzw. dem Graben der Marktburg.

Klunkhardshof: im 16. Jh. In den Hellen, vor 1780 Hölle, Standort eines Ziehbrunnens. Die gebogene Form folgt (wie die Kleine Grabengasse) der früheren Ringmauer bzw. dem Graben der Marktburg.

Krummstraße: teilweise gute Ensemblewirkung. Krummgasse 1: ehemals zusammengezogene Hausgruppe, verputztes Fachwerk, 17./18. Jh.

Löhrstraße: Ehemals Gasse der Löher (Gerber). Löhrstraße 6: Lücke nach Abbruch. Löhrstraße 7: Obergeschoss schlichtes Fachwerk aus dem Anfang des 18. Jh., erbaut zeitgleich mit Löhrstraße 8 als Hofmannshaus. Löhrstraße 10: Steinfragment mit Datum 1710, Wandgemälde.

Marktplatz: 1210 (de foro) genannt. 1520 Nachpflanzung einer Ulme. Etwa dreieckiger Platz. Angrenzend Pfarrkirche und Rathaus, früher auch der sog. Salhof mit dem Großen Haus; nach Süden auslaufend in die platzartig erweiterte Marktstraße als ehemals wichtiger Verbindung zum Rhein. Verlust der barocken Randbebauung durch Kriegsschäden, 1949-1956 Wiederaufbau, nun dreigeschossig. Städtebauliche Fassung der Nord- und Ostseite wiedergewonnen, jedoch keine befriedigende Lösung an der Südwestseite. Nach Abbruch des Großen Hauses (1494) und des Ratskellers (1903) hier eine bisher unbewältigte Situation. Neugestaltung der Freifläche im traditionellen Sinn mit Baumpflanzungen, Brunnen und Pflasterung, fragwürdige Möblierung (Pflanzkübel). Brunnen 1325 genannt. 1902 Stiftung einer „Pankgrafenfigur" für den aus dem 19. Jh. stammenden Marktbrunnen. Nach dem Krieg Ersatz durch modernen Brunnen, dieser 1995 abgelöst durch eine Nachbildung des alten Brunnens. Rathaus von 1929: (Architekten: Krämer & Graf, Frankfurt). Entwurf nicht ohne Qualität, durch jüngere Fassadenbehandlung verändert.

Marktstraße: Südlicher Teil platzartig erweiterte Verbindung zwischen Marktplatz und Rhein (ehem. Markttor). Die kriegszerstörten barocken Häuserzeilen überwiegend durch (um ein Geschoss erhöhte) Bauten seit 1949 ersetzt; Reste alter Substanz erhalten, jedoch teilweise unkenntlich. Hier neu platziert der moderne Marktbrunnen aus den 1960er Jahren. Marktstraße 29: winkelförmiger Eckbau des frühen 18. Jhs., Optik gestört. Marktstraße 30: Lücke nach Abbruch des Vorderhauses, Hinterhaus mit Blendfachwerk ersetzt.

Mosesgasse: Schmale Verbindungsasse zum Rhein, altes Pflaster. An der Westseite Reste der Hospitalmauer mit altertümlichem Holzfenstergewände (16. Jh.), nach Abbruch des Darmstädter Hofs (Rheinstraße 29) 2012 zerstört.

Niederstraße: Verbindung zwischen Oberstraße und Rhein im ehem. Niederburgbezirk. Ersatz des ehem. Wohnhauses Dilthey von 1886 durch Neubau der Post; dieser inzwischen ebenfalls abgebrochen.

Oberstraße: früher Obergasse, Stoltzegasse. Nördlich die Altstadt begrenzend, parallel zum ansteigenden Hang und zur ehemaligen Stadtmauer. Dadurch bedingt der geschwungene, dem Gelände angepasste Verlauf. Möglicherweise hier älteste Siedlungen aus fränkischer Zeit. Im Ostteil geschlossene, kleinteilige Bebauung, im Westen als Standort einer Reihe von Adelshöfen und der Boosenburg Konzentration wertvoller historischer Bausubstanz (siehe Kulturdenkmäler). An der Einmündung Steingasse ehemals das Feldtor, dieses später nach Westen verschoben. Auf den platzartigen Erweiterungen vor dem ehemaligen Kühtor sowie ehem. Am Plan nahe dem Eibinger Tor sammelte sich das Vieh vor dem Austrieb. Weitere Aufweitungen gehen auf Abbrüche und Neubebauung zurück. Verbreiterung durch Abbruch der Wirtschaftsgebäude des Brömserhofes. Im Umkreis der Seilbahnstation Anhäufung touristischer Einrichtungen von minderer Gestaltqualität, die das noch vorhandene Potential der einst reizvoll bebauten Gasse abwerten.

Rheinstraße: Durchgangsstraße (B 42) am Rheinufer, Ausbau 1830. Die meisten Bauten, überwiegend Gasthäuser und Hotels, entstanden nach dem Großbrand von 1883, der einen wichtigen Teil der Rheinfront zwischen Steingasse und Löhrstraße zerstörte. Ältere Bebauung nur in Resten erhalten (Rheinstraße 8, Rheinstraße 24). Die Erdgeschosszone nach Straßenaufschüttung teilweise tieferliegend. Relativ uneinheitliche Erscheinung aufgrund der Höhendifferenzen (2 bis 5 Geschosse). Gestalterische Qualitäten der klassizistischen und gründerzeitlichen Fassaden nach modernen Veränderungen (Materialaustausch, Übermalungen) oft stark gemindert. Einzelne Neubauten; schlecht integrierter Ersatzbau für Darmstädter Hof. Die zugehörigen Wirtsgärten in Form umzäunter Lauben fast durchweg durch moderne, teilweise massive und sehr störende Vorbauten ersetzt, die die Straße einengen und die dahinterliegenden Fassaden verdecken. Eine um 1900 angelegte Baumreihe ist nicht erhalten. Starke Verkehrsbelastung. Der Bahndamm trennt die Stadt optisch und räumlich vom Rheinufer.

Am Rheinufer: ältere und jüngere Uferbefestigung, alte Rampe. Zwei Eisbrecher, am Adlerturm (15. Jh.?) und am Markttor, 1840. Bahndamm, sandsteinverkleidet, mit Durchlässen.

Rheinstraße 27: Hinterhaus mit rundbogigem Kellereingang und verputztem Fachwerkobergeschoss, verändert, wohl 16./17. Jh.

Sackgasse: ehemals Backgasse nach dem Gemeindebackhaus.

Schifferstraße: Weg außen entlang der Stadtmauer. Nach dem Krieg noch erhaltene Stadtmauerteile wurden restlos beseitigt.

Schmidtstraße: Untere Hälfte bis ca. 1830 Hahnengasse. Verbindung zwischen Oberstraße und Rheinstraße, parallel zur ehemaligen Stadtmauer (Rest im Bereich der ehem. Staatsweingüterverwaltung?) Weitgehend Nachkriegsbebauung. Zwischen Hahnen- und Rheinstraße: enge Gasse mit altem Pflaster. Schmidtstraße 13: ehem. Dompräsenz, im 18. Jh. Amtskellerei; dann Domänenkellerei und seither Sitz verschiedener Ämter und des Amtsgerichts (1867-1914), danach Staatsweingüterverwaltung, jetzt Wohnungen.

Steingasse: Parallelgasse im frühen Erweiterungsgebiet, schmale Verbindung zwischen Oberstraße und Rhein. Ehemals Ostgrenze des Niederburgbezirks. An der Westseite Abbrüche (Zehntscheune, Hof des St. Viktorstiftes), jetzt teilweise Lücken und Freiflächen (Parkplatz).

Die Altstadt ist, dank unverbauter Ränder an der Fluss- und Bergseite, nach wie vor als Gesamtheit in der Topographie erfahrbar. Die Abgrenzung zur östlichen Vorstadt ist zumindest im Plan erkennbar. Der Blick von oben bietet ein relativ einheitlich wirkendes Bild der bisher überwiegend mit Schiefer oder ähnlichen Materialien gedeckten Dachlandschaft. Ebenso wurde in weiten Bereichen eine Straßenpflasterung aus Naturstein durchgehalten. Der landschaftliche Rahmen der Weinberge ist, wenn auch in der Struktur durch die Flurbereinigung vergröbert, weiträumig erhalten. Auch finden sich hier noch zahlreiche historische Relikte (Wege, Mauern und Flurdenkmäler). Gesamtanlage aus (stadtbau-, sozial- und wirtschafts-) geschichtlichen Gründen.

Als Gesamtanlage nach § 2 Absatz 3 Hessisches Denkmalschutzgesetz aus geschichtlichen Gründen in das Denkmalverzeichnis des Landes Hessen eingetragen.

Legende:

| Kulturdenkmal nach § 2 Abs. 1 HDSchG | |

| Kulturdenkmal (Gesamtanlage) nach § 2 Abs. 3 HDSchG | |

| Kulturdenkmal (Grünfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG | |

| Kulturdenkmal (Wasserfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG |

|

Wege-, Flur- und Friedhofskreuz, Grabstein |

|

Jüdischer Friedhof |

|

Kleindenkmal, Bildstock |

|

Grenzstein |

|

Keller bzw. unterirdisches Objekt |

|

Baum |