Das Kartenmodul wird von Ihrem Browser nicht unterstützt!

Ihr Internet-Explorer unterstützt den aktuellen JavaScript-Standard (ES6) nicht. Dieser ist für das Ausführen des Kartenmoduls verantwortlich.

Für Windows 10 empfehlen wir Ihnen den Browser Edge zu verwenden. Alternativ können Sie unabhängig von Ihrem Betriebssystem auf Google Chrome oder Mozilla Firefox umsteigen.

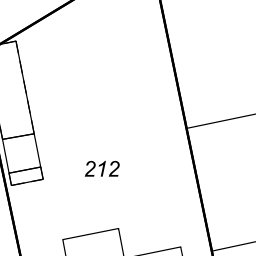

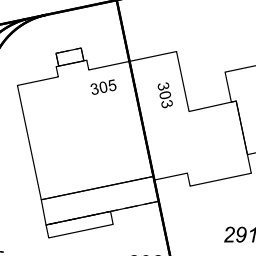

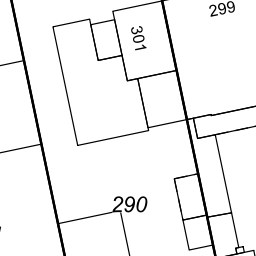

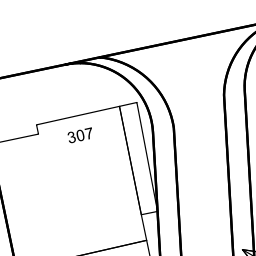

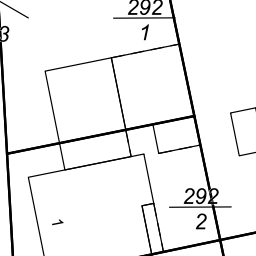

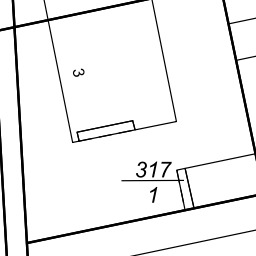

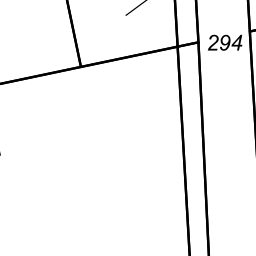

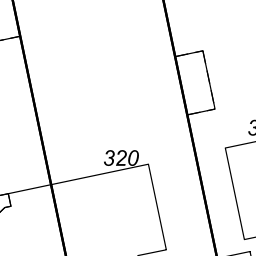

- Goldsteinstraße 302

Im Rahmen des LS-Führerprogramms von J. Schmidt errichteter Hochbunker von 1941-42

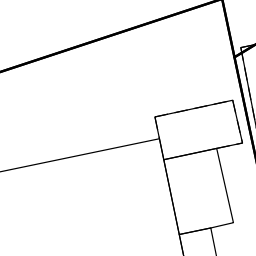

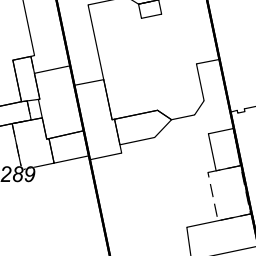

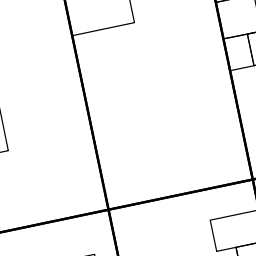

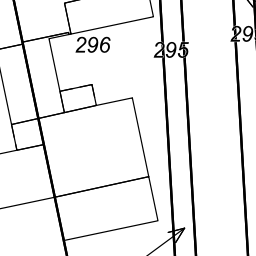

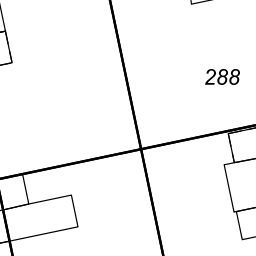

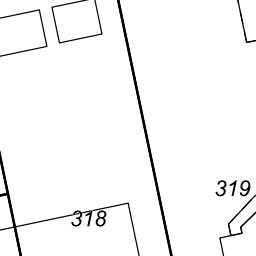

Der Bunker (LS-Führerprogramm No. 18) liegt mit seiner Längsseite nördlich der Goldsteinstraße, nach Norden schließt eine Grünanlage an, die Schmalseite reicht westlich an den Tränkweg. Architekt ist J. Schmidt.

Die Erdarbeiten beginnen am 31. Dezember 1940 und die Betonarbeiten am 22. Januar 1941. Der Betonaufwand für jeden Schutzplatz beträgt 9,11 Kubikmeter. Der Bunker hat Einzelräume für 12 Personen, Heizung, Notwasserbehälter und eine Notstromversorgung für die Belüftung. Auf zwei Geschossen verteilen sich 366 Schutzplätze. Der Bunker ist 37 m lang und 19 m breit und nimmt eine Grundfläche von 703 qm ein. Die Bunker in der niedrig gehaltenen Siedlung passen sich durch ihre geringe Höhe in das Gesamtbild ein.

Es gibt auf dem südlichen Satteldach zwei Dachgauben und eine große Gaube in der Art eines Zwerchhauses mit einer großen rechteckigen Öffnung. Auf dem nördlichen Satteldach befinden sich fünf Gauben. Zusammen mit dem Treppenturm erscheint der Bunker auffallend unsymmetrisch in seiner Dachlandschaft. An der östlichen Schmalseite sind ein eingeschossiges Eingangsbauwerk 3 mal 4 m mit Walmdach und direkt dahinter ein Heizungsbau mit Pultdach und Schornstein angebaut. Der Bau mit den Maßen 7 auf 5 m lehnt sich direkt an die Bunkerwand und reicht über das Dach. Direkt unter der großen Gaube liegt ein südlicher Eingang, oberhalb befindet sich als Schlussstein die Darstellung einer Mutter mit vier Kindern und darunter die Schrift „Erbaut 1941“. Dieser Bauschmuck wurde in einem Presseartikel „Das bombensichere Haus“ mit Pergola, Kinderspielplatz und künstlerischem Schmuck vom 30. August 1942 als besonders gelungen vorgestellt.

Auf der westlichen Schmalseite befinden sich symmetrisch angeordnet zwei Eingänge mit geschwungenem Segmentbogen. Auf der nördlichen Längsseite ist nach Westen der quadratische Treppenturmmit 4 m Kantenlänge angebaut. Er führt in den steilen Beton- bzw. Bimsbetondachstuhl, der teilweise vermauert ist. Auf zwei Etagen verteilen sich gerahmte Lüftungsöffnungen, in den Giebeln ist jeweils eine runde Öffnung vorhanden. Weiterhin sind die Giebel und die Kragsteine aus Muschelkalk hervorgehoben, bzw. gerahmt.

1948 werden sieben Fenster in die Fassade gebrochen. Nach dem Krieg ist der Bunker dem Freien Deutschen Hochstift und dem Archäologischen Institut zur Lagerung von wertvollem Kulturgut zur Verfügung gestellt, da die Räume des Instituts und des Museums zerstört sind. Heute wird der Bunker als Lager und Veranstaltungsort genutzt; im Luftbild zeigen sich mindestens vier Dacheinbauten im Bereich des Firsts, Türen und Lüftungsöffnungen sind vermauert. Im Inneren ist nicht nur die kleinteilige Aufteilung und die Luftkammer mit den Sandfiltern vorhanden, sondern als Besonderheit die bauzeitliche Notstromversorgung für die Belüftung erhalten.

Der Hochbunker steht als Einzelkulturdenkmal aus geschichtlichen Gründen unter Denkmalschutz.

Literatur

Hampel, Andrea: Hochbunker in Frankfurt am Main. Denkmaltopografie Stadt Frankfurt am Main. (Beiträge zum Denkmalschutz in Frankfurt am Main; 17), Frankfurt am Main 2012.

Als Kulturdenkmal nach § 2 Absatz 1 Hessisches Denkmalschutzgesetz aus geschichtlichen Gründen in das Denkmalverzeichnis des Landes Hessen eingetragen.

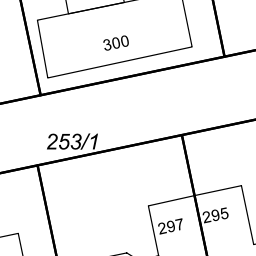

Legende:

| Kulturdenkmal nach § 2 Abs. 1 HDSchG | |

| Kulturdenkmal (Gesamtanlage) nach § 2 Abs. 3 HDSchG | |

| Kulturdenkmal (Grünfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG | |

| Kulturdenkmal (Wasserfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG |

|

Wege-, Flur- und Friedhofskreuz, Grabstein |

|

Jüdischer Friedhof |

|

Kleindenkmal, Bildstock |

|

Grenzstein |

|

Keller bzw. unterirdisches Objekt |

|

Baum |