Das Kartenmodul wird von Ihrem Browser nicht unterstützt!

Ihr Internet-Explorer unterstützt den aktuellen JavaScript-Standard (ES6) nicht. Dieser ist für das Ausführen des Kartenmoduls verantwortlich.

Für Windows 10 empfehlen wir Ihnen den Browser Edge zu verwenden. Alternativ können Sie unabhängig von Ihrem Betriebssystem auf Google Chrome oder Mozilla Firefox umsteigen.

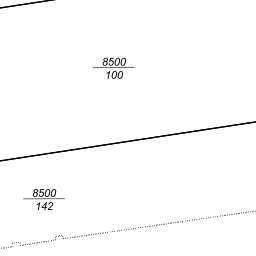

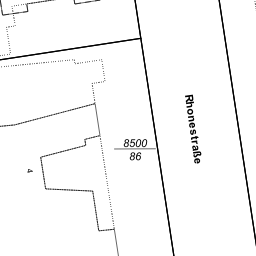

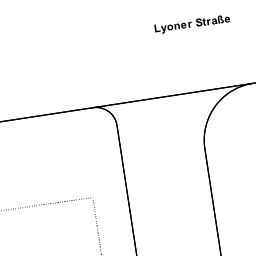

- Lyoner Straße 15

Bürogebäude von KSP Architekten (Kraemer Sieverts & Partner), errichtet zwischen 1988 und 1990.

Geschichte

Die Bürostadt Niederrad, geplant seit 1962, wurde ab 1964/65 nach den Prinzipien der Charta von Athen als aufgelockerte und gegliederte „Bürostadt im Grünen“ errichtet. Die Bauherren waren verpflichtet, 40% ihrer Grundstücksflächen als Grünfläche zu gestalten. Der Gründungsfehler dieser monofunktionalen Bürostadt zeigte sich bald nach der Ansiedlung erster Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor. Es fehlten Angebote zur Nahversorgung insbesondere Essens- und Einkaufsmöglichkeiten sowie Orte der Kommunikation.

Die zweite Entwicklungsphase der Bürostadt Niederrad ab 1985 führte zu einer höheren baulichen Verdichtung und zu einer stärkeren funktionalen Durchmischung. Auf einem Teilgrundstück des Hertie-Areals plante die Hertie-Stiftung ein Bürogebäude neuen Typs. Es sollte Mietern aus dem Dienstleistungssektor zusätzlich Möglichkeiten der Nahversorgung und der Kommunikation in entspannter Atmosphäre bieten. Der Name „Atricom“ stellt eine Wortkombination aus „Atrium“ und „Communication“ dar. Ab 1988 (Grundsteinlegung 28. September) errichteten Ernst Sieverts, Dieter Schapitz und Dieter Reichel vom Büro KSP Architekten das Gebäude. Es wurde am 31. August 1990 eingeweiht. 1993 erhielt das Hertie-Unternehmen für das Gebäude den Preis für humanes Bauen, ausgelobt von der Baumeister-Haus-Gruppe.

Beschreibung und Analyse

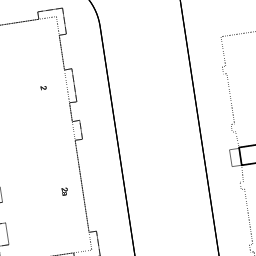

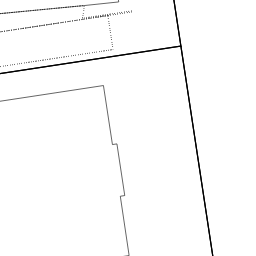

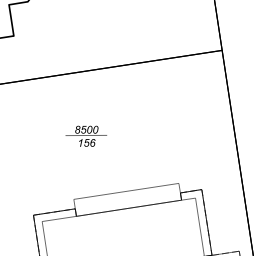

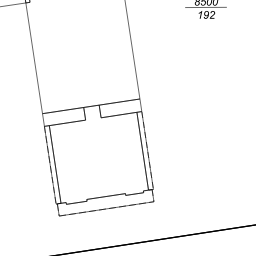

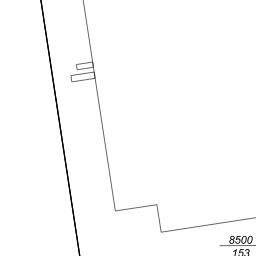

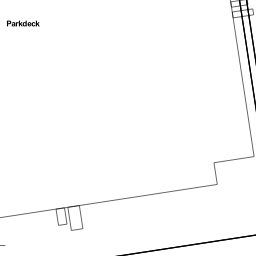

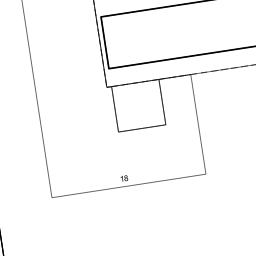

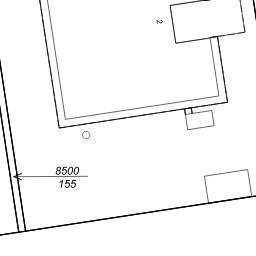

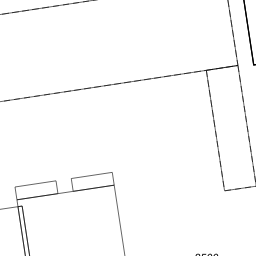

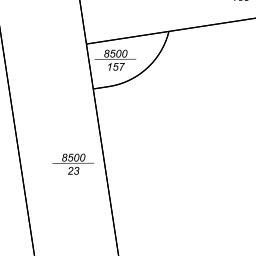

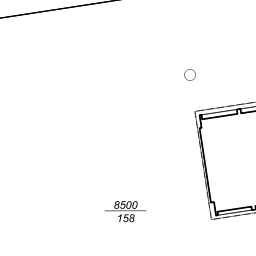

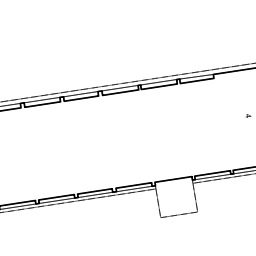

Das elfgeschossige Gebäude wird aus drei kreuzförmigen Baukörpern entwickelt, die im 90°-Winkel miteinander verbunden sind. Das Gebäude besitzt zwei Untergeschosse, die die PKW-Parkplätze und die Gebäudetechnik aufnehmen. Durch das Abfasen der Gebäudeecken wurde eine hartkantige Kubatur des Komplexes vermieden. An den Stirnseiten der Kreuzarme liegen Treppenhäuser mit vertikalen Fensterbändern. Ab dem dritten Geschoss treten die Fensterbänder spornartig hervor und werden zu den Dachflächen im 90°-Winkel abgeknickt. Die Fassade ist mit rotbraunem Granit verkleidet und wird aus einem geböschten Sockel hochgeführt. Die Kreuzarme sind mit blauvioletten Alufenstern versehen, die geschossübergreifend durch gleichfarbige Aluminiumprofile zu vertikalen Fensterachsen zusammengefasst und rhythmisiert werden.

In die winkelförmige Grundrissfigur ist ein vollverglastes, 50 m hohes Atrium eingebaut. Es besteht aus einer räumlichen Stahlfachwerkkonstruktion mit Sicherheitsverglasung. Darunter öffnet sich das Untergeschoß zu einer offenen Fläche mit Versorgungseinrichtungen. Die Möbel im Untergeschoss gehören noch zu der ursprünglichen Ausstattung des Gebäudes. Vom Atrium aus erschließen sechs Panoramaaufzüge (sog. „Gleiter“) sämtliche Geschosse des Gebäudes. Die Aufzüge sitzen in den Ecken an den drei Erschließungskernen. Die Kerne nehmen zusätzlich einen dritten Aufzug, einen Lastenaufzug sowie ein Treppenhaus auf. Sie dienen zugleich als Verteiler in die Büroetagen, die flexibel als Einzel- oder Großraumbüros genutzt werden können.

Die Halle dient als öffentlicher Kommunikationsort und Erschließungsraum. Durch die gläserne Außenhaut des Atriums wird eine wetterunabhängige, kommunikative Atmosphäre geschaffen, die zugleich einen fließenden Übergang zwischen Außen- und Innenraum bietet. Ganz im Sinne der gläsernen Passagen des 19. Jahrhunderts wird mit dem Atrium ein öffentlicher Raum mit Aufenthaltsqualität generiert. Ein wichtiges zeitgenössisches Vergleichsbeispiel stellt das Stuttgarter Züblin-Haus von Gottfried Böhm aus den Jahren 1981-85 dar.

Im Innern des Atriums wurde 1990 ein raumhohes kinetisches Objekt von Rolf Zehetbauer, Filmarchitekt der Bavaria GmbH, eingebaut. Die drei baumartigen Mosaikskulpturen tragen einen rotierenden Ring. In dessen Zentrum schwebt eine riesige Stange (sog. „Peitsche“) an Aluminiumdrähten und an deren Ende eine Weltkugel aus Metall. Die Skulptur symbolisiert die Aspekte Fantasie, Präzision und Mobilität.

Die Tiefgarage, mit ihren repräsentativ gestalteten Gebäudezugängen mit Granitboden- und Wandvertäfelung, wurde nach dem Motto: „Licht, Luft, Farbe und Musik“ gestaltet. Bemerkenswert ist die von Friedrich Ernst von Garnier entworfene, farbpsychologisch durchdachte Wandgestaltung in Pastellfarben auf dem rohen Beton.

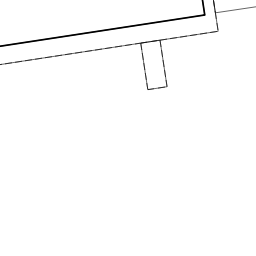

Zu den baulichen Außenanlagen gehört auch eine Vorfahrt mit einer kreisrunden Brunnenanlage im Zentrum. Die abstrakten Bronzeplastiken des Brunnens wurden 1992 von Eberhard Lücke geschaffen und tragen den Titel "Die Entfaltung".

Veränderungen

Im Innern des Gebäudes wurden die Büroflächen jenseits der Erschließungskerne im Laufe der Jahrzehnte durch Mieterwechsel mehrfach umgebaut. Die Zuwegung zum Gebäude und die Parktaschen für PKWs wurden ebenfalls verändert.

Begründung

Als Bürogebäude neuen Typs nimmt das Atricom-Gebäude Einrichtungen der Nahversorgung in sich auf, untergebracht im Untergeschoss des Atriums. Neben seiner architektonisch markanten Gestaltung durch eine mehrfach gebrochene Kubatur und die kristalline Form der Treppenhausfenster besticht das Gebäude durch seine Kunst am Bau: Im Inneren dominiert das auf das Atrium abgestimmte kinetische Objekt von Rolf Zehetbauer, im Außenraum der Brunnen von Eberhard Lücke im Zentrum der Auffahrt. Das Gebäude bricht erstmals mit dem Schema monofunktionaler Bürobauten in Niederrad und steht beispielhaft für die zweite Ausbauphase der Bürostadt. Gleichzeitig öffnet sich das Gebäude für die von Norden in die Bürostadt kommenden Besucher.

Das Gebäude ist Kulturdenkmal aus geschichtlichen, künstlerischen und städtebaulichen Gründen.

Literatur

Setzepfand, Wolf-Christian: Architekturführer Frankfurt am Main. (3. Aufl.) Berlin 2002, S. 81.

Pappe, Sandra: Architekturführer Frankfurt am Main. Berlin 2013, S. 268.

Sturm, Philipp; Cachola Schmal, Peter (Hrsg.): Hochhausstadt Frankfurt. Bauten und Visionen seit 1945. München/London/New York 2014, S. 274.

Als Kulturdenkmal nach § 2 Absatz 1 Hessisches Denkmalschutzgesetz aus geschichtlichen, künstlerischen und städtebaulichen Gründen in das Denkmalverzeichnis des Landes Hessen eingetragen.

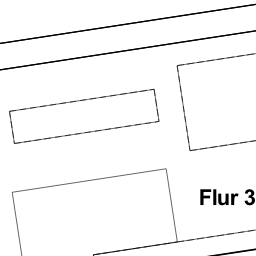

Legende:

| Kulturdenkmal nach § 2 Abs. 1 HDSchG | |

| Kulturdenkmal (Gesamtanlage) nach § 2 Abs. 3 HDSchG | |

| Kulturdenkmal (Grünfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG | |

| Kulturdenkmal (Wasserfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG |

|

Wege-, Flur- und Friedhofskreuz, Grabstein |

|

Jüdischer Friedhof |

|

Kleindenkmal, Bildstock |

|

Grenzstein |

|

Keller bzw. unterirdisches Objekt |

|

Baum |