Das Kartenmodul wird von Ihrem Browser nicht unterstützt!

Ihr Internet-Explorer unterstützt den aktuellen JavaScript-Standard (ES6) nicht. Dieser ist für das Ausführen des Kartenmoduls verantwortlich.

Für Windows 10 empfehlen wir Ihnen den Browser Edge zu verwenden. Alternativ können Sie unabhängig von Ihrem Betriebssystem auf Google Chrome oder Mozilla Firefox umsteigen.

- Eisenbacher Tor 1

- Hohhaus

- Eisenbacher Tor 3

Teil der Gesamtanlage:

Gesamtanlage

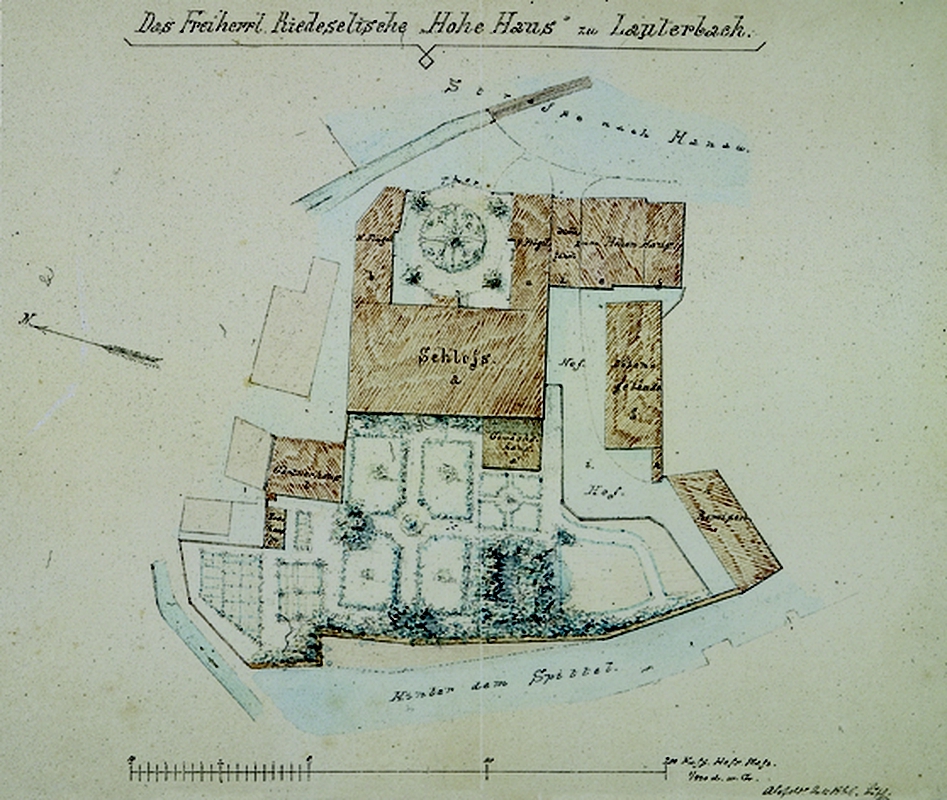

In der "Neustadt" bestand seit dem Mittelalter ein freier adeliger Hof, der vielleicht ab 1462 in riedeselischem Besitz war und möglicherweise 1525 neu erbaut wurde. Aus dem Begriff "Hofhaus" entwickelte sich gegen 1700 der Name Hohhaus. Der Hof war meist verpachtet, bis er 1767 an den General in österreichischen Diensten Georg Friedrich Riedesel gelangte. Dieser ließ sich 1770-78 durch Georg Veit Koch, Sohn des Georg Koch aus Rodach/Coburg (vgl. Stadtkirche), den bestehenden Komplex errichten, der "die elegante Form des spätbarocken Pariser Stadtpalais ziemlich unvermittelt in die Landschaft am Vogelsberg" überträgt (Hans Feldtkeller). Dazu wurde der Abbruch einer Anzahl von Bürgerhäusern notwendig. 1931 begann die Nutzung des Hohhauses als Museum, 1945 erwarb der Landkreis Lauterbach das Schloss von den Freiherren Riedesel. Seit 1980 dient das gesamte, inzwischen städtische Gebäude Museumszwecken.

Baugeschichte. 1770 wurden zunächst Wirtschaftsgebäude (im südlichen Bereich des heutigen Gartens, nicht erhalten) und der rechte Flügel des Palais, der anfangs als Remisen- und Stallbau gedacht war, errichtet. 1771 folgte das Pächterhaus, 1772 der zweite Flügel, der zeitweise als Wirtshaus dienen sollte, und schließlich 1773 der zum Wohnen vorgesehene Haupttrakt, das "Corps de Logis". Nach der Fertigstellung des Rohbaues erfolgte 1777/78 der Innenausbau.

Beschreibung. Dreiflügelige spätbarocke Anlage in enger Anlehnung an die Gestalt der Pariser Hôtels, errichtet aus gelbem Sandstein und bis auf die Fassadengliederungen und die Front des Corps de Logis verputzt. Letzteres ist querrechteckig, zweigeschossig, elf Achsen breit und vier Achsen tief und trägt ein hohes, ausgebautes Mansarddach. Die Gebäudeecken sind als eine Art Pilaster gestaltet, über die Geschoss- und Kranzgesims verkröpft sind. Die Fenster des gesamten Baues (auch der Flügel) im Erdgeschoss segmentbogig, im Obergeschoss gerade abschließend, die des Haupttrakts mit geohrten Rahmungen. Auf der Hofseite sind die beiden äußeren Achsen des Corps de Logis durch die rechtwinklig angesetzten Flügel verstellt, die drei mittleren als leicht hervortretender Risalit betont. Dieser ist dreigeschossig und schließt mit einem Dreiecksgiebel ab. Die unteren beiden Geschosse des Risalits werden durch seitliche Kollosalpilaster zusammengefasst.

Im Risalit das zweiflügelige Rokoko-Portal über doppelläufiger Treppe, die den Kellereingang mit klassizistischer Tür einfasst. Das Portal wird gerahmt von Pilastern, deren "Kapitelle" als mächtige, vegetabil ausgearbeitete Konsolen den vor den drei Fenstern des Obergeschosses vorschwingenden Balkon tragen. Über diesen drei hohen, rundbogigen Saalfenstern eine kräftige, profilierte Verdachung in drei Bögen, die seitlich über die Pilaster verkröpft ist und in das Kranzgesims übergeht. Eisengitter, ähnlich den Chorschranken in der Stadtkirche gestaltet, dienen als Treppen- und Balkongeländer. Die Flügel sind niedriger als das Corps de Logis, aber ebenfalls zweigeschossig und mit Mansarddächern versehen. Sie schließen vorne mit pavillonartigen, durch Eckquaderung betonten Trakten ab, die zum Hof hin Blendtore aufweisen - in Erinnerung an die ursprünglich im rechten Flügel vorgesehene Remise. Dieser rechte Seitenflügel ist wegen des früher vorbei führenden Mühlgrabens außen abgeschrägt. Der Ehrenhof wird durch einen vorschwingenden schmiedeeisernen Zaun auf niedriger Mauer zwischen fünf vasenbekrönten Sandsteinpfeilern abgeschlossen, Zufahrtstore zum Hof befinden sich links und rechts.

Die schlichte, breit gelagerte Rückseite des Corps de Logis erreicht wegen zunächst dort stehender Wirtschaftsgebäude keine symmetrische Gliederung (das breite Dachhaus ist neu). Die schmale, ausschwingende Freitreppe vor dem nicht betonten Gartenportal ist etwas nach links versetzt und verweist damit auf die mittlere Achse eines nicht erhaltenen Gartenparterres. Den rückwärtigen Abschluss des gesamten Komplexes bildet eine hohe, nicht mit der Stadtbefestigung identische Mauer.

Grundriss und Gestalt der Innenräume. Die Raumfolgen im Inneren des Corps de Logis entsprechen - entgegen ursprünglichen Intentionen - nicht ganz dem üblichen barocken Schema. So wurde der Saal im Obergeschoss auf die Hofseite (statt der Gartenseite) verlegt, wodurch nur eine weniger repräsentative Treppenanlage im Erdgeschoss möglich war, welche wiederum den zunächst größer projektierten Gartensaal beschneidet. Die von Schreinermeister Kilian Eschenbach aus Königshofen eingebaute Treppenlösung mit kunstvoll geschnitzten Geländern bleibt dennoch bemerkenswert und "bildet im Obergeschoß einen sehr schönen Treppenraum" (Reinhard Reuter). Von Eschenbach auch einige der Fußböden. Insgesamt wurde - wie bei den französischen Vorbildern - auf eine möglichst wohnliche und praktische Anordnung der einzelnen Räume geachtet, wozu auch die Anlage versteckter Personaltreppen und -gänge gehörte, mittels denen z. B. die teilweise aus der Eisengießerei in Hirzenhain stammenden und in ihren Nischen erhaltenen Öfen zu bedienen waren. Nahezu alle Wohnräume waren so heizbar. Im Obergeschoss ermöglicht das fein organisierte Raumgefüge einen ununterbrochenen Rundgang durch alle Zimmer einschließlich des Saales, was auch der heutigen Nutzung des Hohhauses entgegenkommt. Schmuck der Innenräume in Erd- und Hauptgeschoss des Corps de Logis sind die von den Fuldaer Stuckateuren Wiedemann und Hoys angefertigten Dekorationen, die im Festsaal - nur hier farbig gefasst - zu ihrer vollen Entfaltung gelangen: Wandgliederung durch Pilaster mit Volutenkapitellen die ein kräftiges unmittelbar unter der Decke umlaufendes Gesims tragen; feine, die Wände überziehende und die Decke gliedernde vegetabile und Rocailleformen; als Supraporten den Zweck des Saales erläuternde Darstellungen von Musikinstrumenten. Feine Farbgebung in grün, ockergelb und weiß mit Vergoldungen.

Pächterhaus. Links neben dem Palais das schlichtere zweigeschossige Gutspächterhaus. Längsgerichteter Putzbau mit Eckquaderung, rechteckigen, glatten Fenstergewänden und Mansarddach; zwischen dem südlichem Flügel des Palais und dem Pächterhaus korbbogige, kreuzgratgewölbte Durchfahrt, das Geschoss darüber mit aufwändiger Rahmung der beiden zum Platz gerichteten Fenster und abschließender Balusterattika. Zugang zum Pächterhaus mittels relativ schlichter zweiflügeliger Tür von der Durchfahrt her, rückwärts rundbogiger Kellereingang. Hinter dem Pächterhaus ehemals der Wirtschaftshof. Von den zugehörigen Gebäuden ist ein großer zweigeschossiger Remisenbau aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts erhalten, verputztes Fachwerk, die Rückwand teilweise massiv. Satteldach. Über den drei Einfahrten hölzerne Dreiecksgiebel auf geschnitzten Konsolen (vgl. An der Kirche 3). Rechts ist eine gute zweiflügelige spätbarocke Tür (ursprünglich im Haus Marktplatz 13) eingesetzt.

Als Kulturdenkmal nach § 2 Absatz 1 Hessisches Denkmalschutzgesetz aus geschichtlichen, künstlerischen, städtebaulichen und wissenschaftlichen Gründen in das Denkmalverzeichnis des Landes Hessen eingetragen.

Legende:

| Kulturdenkmal nach § 2 Abs. 1 HDSchG | |

| Kulturdenkmal (Gesamtanlage) nach § 2 Abs. 3 HDSchG | |

| Kulturdenkmal (Grünfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG | |

| Kulturdenkmal (Wasserfläche) nach §2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 3 HDSchG |

|

Wege-, Flur- und Friedhofskreuz, Grabstein |

|

Jüdischer Friedhof |

|

Kleindenkmal, Bildstock |

|

Grenzstein |

|

Keller bzw. unterirdisches Objekt |

|

Baum |